Essayez de vous imaginer : la rue de la Girafe n’est alors qu’un chemin de terre. Le périphérique n’existe évidemment pas encore. Pas de bouchons, peu de voitures. Autour, des champs, des vaches, la campagne. Au loin, vers le sud, les faubourgs de Caen. Nous sommes en 1955 et la ville a démarré sa reconstruction depuis quelques années seulement, se réinventant après les lourdes destructions provoquées par les bombardements de la fin de la guerre.

Au même moment, à Suresnes, sur la rive gauche de la Seine, faisant face au bois de Boulogne, dans le tumulte d’une région parisienne déjà très active, la Radiotechnique se sent de plus en plus à l’étroit dans ses locaux. Il faut dire qu’après une longue période d’activité réduite pendant la guerre, et jusqu’en 1947, entre autres à cause d’une pénurie de matières premières, la Radiotechnique connaît de nouveau une période faste dans les années cinquante.

Alors, dès 1953, un grand programme d’extension et de décentralisation est lancé. Ce furent d’abord Chartres, Rambouillet, Evreux, puis Dreux et Nogent-le-Rotrou. Enfin, vint Caen : ce n’est pas si loin de Suresnes et le terrain n’est pas cher ! Mais il y a un autre argument qui fait définitivement pencher la décision pour investir en Normandie : la région caennaise est riche en main d’œuvre disponible, avec entre autres des ouvrières titulaires d’un CAP de couture.

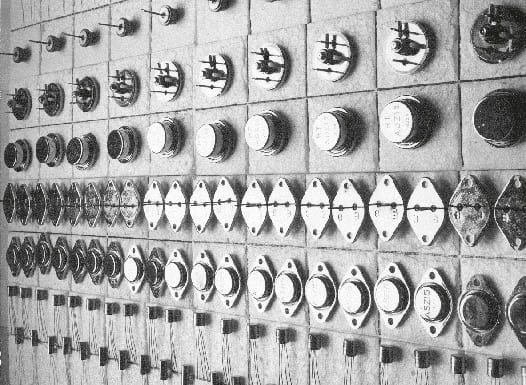

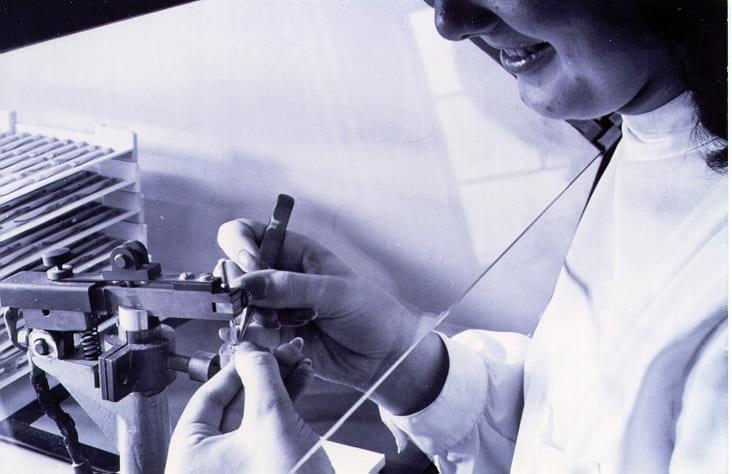

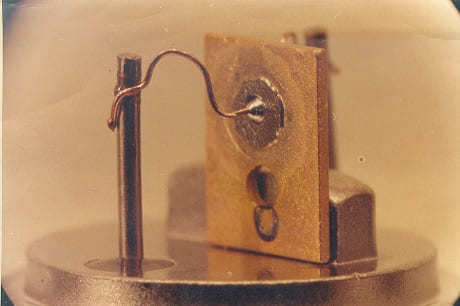

Quel rapport vous dîtes-vous ? Il faut se rappeler que l’électronique des années 50 était très différente de ce que nous connaissons aujourd’hui. En soixante-dix ans, les méthodes et performances ont énormément changé ! Si nous utilisons aujourd’hui des processeurs contenant des centaines de millions de transistors sur un même morceau de silicium, nous sommes alors au tout début de l’ère du semi-conducteur (premiers transistors et diodes sur le marché en 1951) : discrets, de taille assez conséquente et surtout faits à la main. Les ouvrières de la couture sont par conséquent une main d’œuvre très prisée des recruteurs, car peu qualifiée et donc bon marché, peu ou pas syndiquée et surtout très minutieuse. Et ça tombe bien ! Les couturières sont nombreuses dans la région, les structures de formation en place depuis longtemps. Le temps a ensuite passé, les innovations et l’intégration des composants se sont succédés et le site de la rue de la Girafe a connu diverses évolutions pour être aujourd’hui ce que nous connaissons. En un peu plus de 60 ans, les grosses diodes au germanium ont été remplacées par des wafers peuplés de composants passifs d’une épaisseur bien plus fine que les fils que nos couturières de l’époque ont connu !

Souvenons-nous que notre présence sur ce site est lié à des couturières de l’après-guerre !